日本の磁器づくりを語る上で欠かせない存在――それが「天草陶石(あまくさとうせき)」です。有田の泉山からバトンを受け継ぎ、のちに肥前地区の磁器文化を大きく発展させた天草陶石。

本記事では、その特性・歴史、そして今なお続く採掘の現場までをたどりながら、 日本磁器の美しさを支えてきた「原点」をご紹介します。

【INDEX】

鉄分が少なく、丈夫で美しい「優秀な原料」

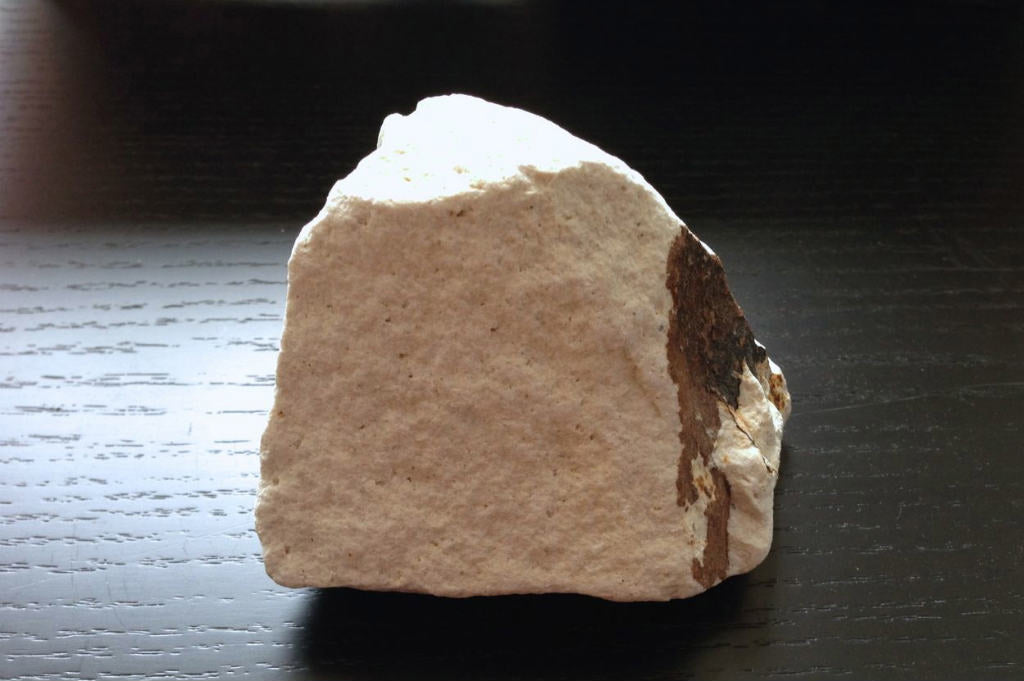

熊本県・天草地方の西海岸周辺で採掘される石のことで、「陶石(とうせき)」は「磁石(じせき)」とも呼ばれます。主に磁器の原料として用いられます。その最大の特徴は、鉄分が極めて少ないことです。鉄分が少なければ少ないほど、焼き上がった磁器はより白く、美しく澄んだ色合いになります。

この高い品質のおかげで、天草陶石は他の原料を混ぜることなく、純度の高い製品を作ることができます。その丈夫さと美しさから、日本国内はもちろん、世界の陶磁器産地でも広く使用されている「優秀な原料」です。

採掘された陶石は、鉄分の量で品質が決まる

採掘された陶石は、含まれる鉄分の量によってランク分けされます。鉄分が少なければ少ないほど、焼き上がった磁器はより白く、透明感のある美しい仕上がりになります。そのため、陶石は鉄分の少ない順に「特上」や「撰上(えりじょう)」「撰中(えりちゅう)」「撰下(えりげ)」といったグレードに分けられています。

グレードが高いほど良い、とは限らない

一見、グレードが高い陶石ほど優れているように思えますが、必ずしもそうとは限りません。

たとえば、透き通るような白さが求められる白磁の製作には、鉄分が極めて少ない「撰上」などの高品質な陶石が好まれます。一方で、青磁を作る際などには鉄分が発色の鍵となります。このため、あえて鉄分を適度に含んだ陶石が選ばれることもあります。

このように、陶石のグレードは単なる優劣ではなく、どのような作品を目指すかによって使い分けられる、多様な個性として捉えることができます。

有田のやきものを救った「奇跡の陶石」

1616年、有田の泉山(いずみやま)で日本初の磁器原料が発見されて以来、肥前地区(現在の佐賀県や長崎県)では磁器生産が盛んになりました。しかし、数百年にもわたる大量生産により泉山の陶石は次第に枯渇しはじめ、さらに原料に含まれる鉄分や不純物が、より白い磁器を目指す職人たちの課題となっていました。

そこで登場したのがこの天草陶石です。泉山から採れる陶石よりも鉄分がはるかに少なく、より白く美しい磁器を安定して作れる天草陶石は、当時の職人たちにとってまさに待望の原料でした。その優れた品質が認められ、徐々に泉山陶石に代わって使われ始め、明治後期には天草陶石を原料とした製品が主流になっていきました。

現在も、肥前地区で生産される磁器のほとんどが、この天草陶石を原料としています。

泉山陶石から始まり、より高品質な天草陶石へと原料がシフトしていくことで、その技術と表現の幅が広がっていきました。

広大な鉱脈と、続く未来

天草陶石の鉱脈は、広大な青い空と海が広がるとても美しい海岸沿いの山中に地層のように広がり、その長さは実に4kmにも及びます。この巨大な鉱脈から原料の部分だけを採掘するためには、周辺の土砂も含めてとてつもなく大規模な作業が必要です。

現在の採掘場は、まだ数十年は安心して採掘できるとされていますが、その奥にどれだけの陶石が眠っているのかは、計り知れません。

日本の磁器の歴史を支え、今もなお未来を繋ぐ天草陶石。その背景を知ることで、器を手に取った時の感動が、また一つ深まるかもしれません。