読みもの

天狗谷窯跡(てんぐだにがまあと)とは

天狗谷窯跡(てんぐだにがまあと)は、日本の磁器発祥の地である佐賀県有田町にある、歴史的な窯の跡です。

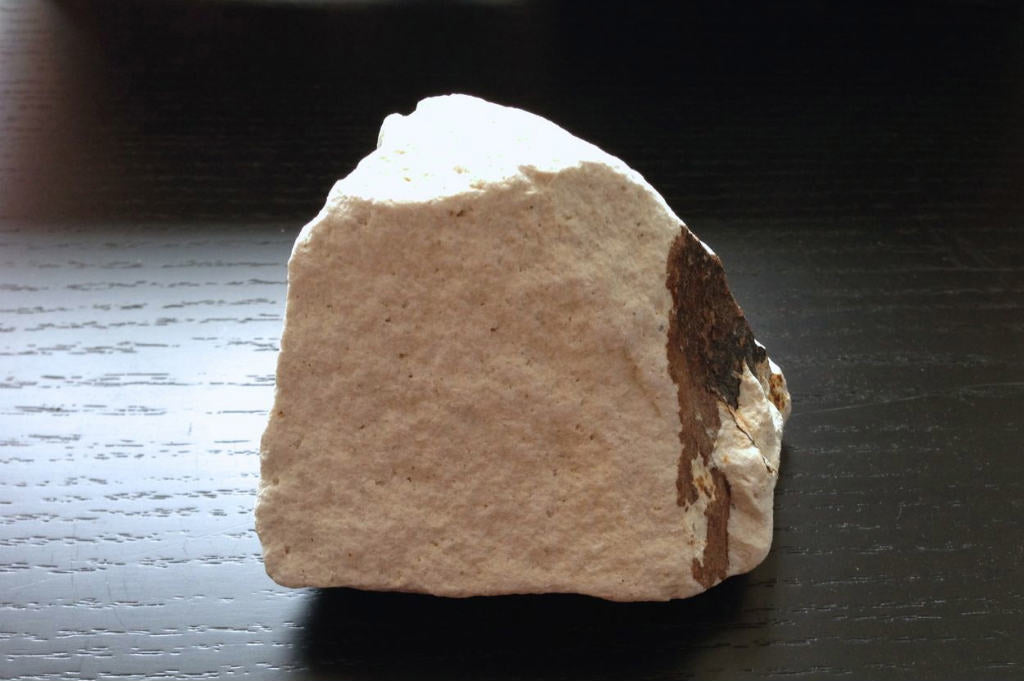

カオリン(かおりん)とは

カオリンとは、「カオリナイト(Kaolinite)」と呼ばれる鉱物を主成分とする白い粘土鉱物で、磁器の美しい白さを生み出すために欠かせない原料です。

炻器(せっき)とは

炻器(せっき)とは、陶器と磁器の中間に位置する焼き物で、陶器と同じく土を主原料としながらも、磁器に近い特性を持つのが特徴です。

宮内庁御用達(くないちょうごようたつ)とは

宮内庁に品物を納めることを許可された業者に対して与えられた非常に栄誉ある称号で、1891年から1954年まで提供されていた制度です。

生掛け(なまがけ)とは

陶磁器の釉薬を施す方法の一つで、素焼きの工程を行わずに、成形しただけの生素地(なまきじ)に直接釉薬をかけて本焼成する技法を指します。

日本六古窯(にほんろっこよう)とは

日本六古窯(にほんろっこよう)とは、8世紀から15世紀にかけて生産が始まり、現在もなお続く、日本の代表的な6つのやきもの産地の総称です。

鍋島(なべしま)とは

日本磁器(じき)の最高峰と称される特別な焼き物、それが「鍋島(なべしま)」です。

瀬戸焼(せとやき)とは

瀬戸焼(せとやき)とは、愛知県瀬戸市およびその周辺で作られる陶磁器の総称です。

初期伊万里(しょきいまり)とは

初期伊万里(しょきいまり)とは、1610年代から1630年代頃までに有田で焼かれた、古伊万里の初期段階にあたる磁器を指します。